|

|

| 移住史ライブラリIndex | 移住年表 | 移住地図 | 参考資料 |

木村 快

永田と輪湖は北原地価造宅の土間でたき火をしながら二日間にわたって話し合ったというが、そこでどのような話し合いがなされたかについての記録はない。しかし、前後の経過からすれば、永田は一ヶ月間自分の足で歩いた経験をもとに、不明な点を輪湖に確かめたものと思われる。二人は同じ時期のアメリカで日本人差別を受けた体験者であり、移住者の自立の可能性を模索する点では共通の問題意識を持っていた。

『南米一巡』の記述を概観すると、永田は生産、経済、教育、医療など各分野にわたって詳細に観察しており、大局的な問題意識として、住民の自治を基本にした組合方式による移住地の建設は可能かどうかという点にあったことがうかがえる。

一方、輪湖は日本から移住者をイグアッペに導入した責任があり、営農方針をめぐって海外興業と入植者との対立が深まりつつある事態を憂慮していた。施設が完備していても、会社側の営農方針に失敗が続き、住民の不満が渦巻いていた。会社側の専門家に住民の意向をくみ上げる力がないことも問題だったが、基本的には営利会社としての限界があった。

永田は健全な移民社会を形成するには、中産階級の移住者を増やし、住民のために働く能力を備えた知識青年の導入が必要だと考えていた。この問題については領事館リベロン・プレット分室主任だった多羅間鉄輔と論議した経過が書き残されている。

新しい移住地のイメージについては、輪湖のソルトレーク経験が刺激になったようで、永田はその後一九二五年にソルトレークを訪ね、モルモン教徒の植民活動を調査している。

イグアッペ植民地はドイツの植民政策に通じた青柳郁太郎が建設したものであるから、輪湖も当然ブラジル南部のドイツ植民地との比較検討をしていたと思われる。『日本人発展史』のアリアンサ建設の項には、ドイツの植民活動では科学者・宣教師を始め、社会構成に必要な人材揃っており、植民地造成の計画も単に生産性の問題だけでなく、文化的側面を重視していることを述べている。それに比べて、「日本の移民政策は口減らしに人間を送り出すだけで、それをもって日本民族の海外発展と称するは早計であり、結果に於ては文化的に見て棄民同様退化現象を招来する」と手厳しく批判している。

会談の結果、両者は国策に依存する限り展望はなく、移住者自身による移住地を建設する以外にないという結論に達する。永田はこのときの輪湖の印象を「まず公平に見たところ、会社(海外興業株式会社)系の反逆者である」(『南米一巡』)と書いている。また、輪湖の絶筆となった『略歴』によると、このとき、永田は輪湖に運動のための帰国をすすめている。

一九二一(大正一〇)年二月、輪湖は妻子をレジストロに置いたまま単身帰国し、永田とともに新しい移住地建設運動を起こそうと奔走する。このときの永田と輪湖のスローガンは「二〇万円あれば理想の移住地が出来る」だった。その内容は学校、医療設備、共同産業施設を備えた社会システムであり、住民自身による組合方式の運営、そして適正規模を二〇〇戸としている。土地は一戸あたり二四㌶の耕地とし、共同施設を含めて最低五、〇〇〇ヘクタールあればよいとしている。

ちなみに二〇万円という金額はイグアッペ植民地の資本金が一〇〇万円であったことを考えると、市民レベルの運動でも何とかなりそうな金額だった。だが、遠いブラジルに理想の移住地を建設するという計画に投資しようとする人間は現れなかった。一年近く歩き回り、結局この仕事は時期尚早と思い始めた頃、レジストロから長男が病死したとの知らせが届き、輪湖はいったん断念してブラジルへ帰ろうとする。

永田は輪湖を手ぶらでブラジルへ帰すに忍びなく、せめて運動継続のため、方向を転じて長野に海外協会をつくろうと考える(『ブラジルにおける日本人発展史』)。海外協会とは海外移住情報を提供する団体で、当時広島、熊本、和歌山、山口、香川、岡山などにあり、永田は広島と熊本の協会をつくるときに協力している。長野県は教育方針として海外発展を掲げており、海外協会があれば移住地建設運動を継続できると考えた。永田は片倉製糸の今井五介に海外協会の設立を提案する。片倉製糸はニューヨークに支店を開設した時期でもあったから、中南米の情報収集には積極的だった。一九二一(大正一〇)年十二月、今井は東京日比谷の陶々亭というレストランに国勢院総裁小川平吉、長野県知事岡田忠雄、長野県会議長笠原忠造、信濃教育会長佐藤寅太郎らを招き、永田と輪湖引き合わせている。

この顔ぶれを見て後世の研究者は相当大がかりな組織を思い浮かべるようだが、実際には今井五介の食事会で、長野県にも海外情報提供の組織を作ってはどうかという話だったと思われる。その会はそのまま準備会ということになり、永田と輪湖と片倉製糸の宮下琢磨が海外協会設立の準備を始める。

信濃海外協会は海外協会としては全国で七番目の設立になる。他県の形式にならって県知事を総裁に据える形になる。この時点では信濃海外協会は県民に海外情報を提供する団体にすぎなかった。しかし、永田は将来に備えて、規約に「県民海外発展の方法に関し立案をなすこと」と移住地建設につながる条項を入れている。

翌一九二二(大正一一)年一月、信濃海外協会は長野市の城山会館で正式に発足する。そして会の方針として、海外事情の普及とともに移住地建設をかかげる。これは海外協会としては異例のことである。しかし、総会の会場費が払えず、今井のポケットマネーから出して貰っている。事務所は長野県庁の一室を借り、輪湖はここで移住地建設案をまとめて岡田総裁に提出し、二月末にブラジルへ戻った。

翌年大正十年初頭、輪湖は(ブラジルから)日本へ帰り、ブラジル発展に関して力行会長と大いに劃策(かくさく)するところあったが、時機適当ならず、ついに不成功のまゝ空しくその年も暮れんとした。輪湖は妻を残しての帰国であり、その上留守中長男病死の報に接するなどの事情のため、気も腐って帰心矢の如くであった。しかし折角のこと故、今しばらく日本に滞在して見てはどうかと、永田はしきりにすすめるのであった。同年十一月のことである。県下の機運も相当動いている様子ゆえ、方向を転じて此の際信州に海外協会を組識し、それをブラジルへの土産として、第二段の構へにそなえてはどうかと、永田は輪潮に対するせめてもの心尽しとして持ちかけたのである。こうした話から、その夜永田は東京を出発し、折から諏訪郡に出張中の岡田新任知事を追いかけ、翌日長野県庁への汽車中で、信濃海外協会設立の電撃的了解が、両者の間にまとまったのであった。

(一部旧漢字表記を筆者がかな表記に直している)

永田としてはとにかく総裁が建設宣言をしてくれさえすれば、力行会を中心にした運動が展開できると考えていた。しかし総裁に座った岡田は移住地建設には全く興味を示さず、計画案を放置したまま熊本県知事に転任してしまった。当時の県知事は内務省から派遣される役人で、任期は一年か二年である。岡田の後任に山梨から本間利雄が赴任してくる。永田は本間知事の赴任に先立ち、南米移住地計画の陳情をしているが、本間は乗り気ではなかったと書いている。(『信濃海外移住史』一九五四年刊)

ところが一九二三(大正二)年の第二回総会で突然本間知事の口から「移住地建設宣言」が発せられる。『両米再巡』及び『信濃海外移住史』によれば、総会当日の午前中までは全くその気配はなかった。本間知事は昼食のとき、「こんな沈滞した空気で移住地建設などできるわけがない。協会は解散するか、本気で取り組むか決断すべきだ」と苦情をのべたという。そのときの永田と本間のやりとりの成り行きで、突然午後の総会で本間が移住地建設を宣言したことになっている。あわてた長野県関係者は、総会後、とりあえず二十万円の募金を各市郡に割り当てるが、資金は全く集まらなかった。

それでも永田が移住地の建設をあきらめなかったのは、もともとアリアンサの建設は長野県の要望によるものではなく、日本力行会のめざす運動だったからである。しかし、民間の運動だけで海外に移住地をつくることは困難であり、永田としてはなんとしても長野県の名義が必要だった。そこで計画書では土地の配分を長野土地組合だけとせず、力行会の働きかけによる全国の移住希望者を対象とした南米土地組合を設立している。

総会後、海外協会は本間知事名義でブラジルにおける土地の選定をバウルー総領事多羅間鉄輔に委託する。多羅間はイグアッペから輪湖を呼び寄せ、土地選定の全権を委任する。こうして輪湖の候補地探しが始まった。

土地の選定をバウルー領事の多羅間に依頼したことは、多羅間の助力なしに候補地の選定はできない事情があった。候補地探しはそう簡単なことではない。信濃海外協会の現状では調査のために支出できる金はなかった。多羅間はサンパウロ総領事館開設時から輪湖と交友があり、終生、様々な局面で輪湖を助けている。

当時のノロエステ沿線はリンスやビリグイにイギリスの植民会社が植民地を開設し、土地を分譲していたので、その周辺部でも日本移民の集団開拓地が増えていた。そのため、噂が飛ぶだけで土地が値上がりするという状態だった。多羅間は領事館の懸案でもあった管轄地の日本移民実態調査の仕事を輪湖に委託する。輪湖は表向きこの仕事で生活を支えながら、候補地探しが出来た。

このときの調査はブラジル移住史上最初の移民実態調査書となり、『北西年鑑』(一九二五年・聖州新報社刊)として結実する。これが後の『三線年鑑』(1933年・聖州新報社)の原型となったのである。

大原生林の中に

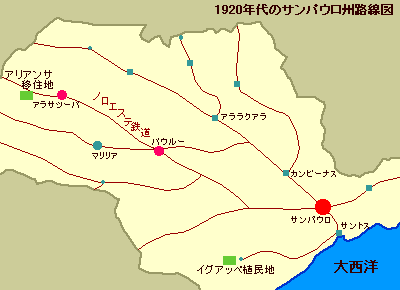

大原生林の中に 輪湖はバウルー領事館管轄下のノロエステ線沿線、パウリスタ線沿線を九ヶ月間にわたって移民実態調査をすすめながら、十カ所の土地を検分している。マリリア周辺にも有力な候補地があったが、将来に向けて移住地を広げていく面積のないのが気がかりだった。ノロエステ線は当時アラサツーバが最奥地であったが、輪湖はさらに奥の原始林地帯に足を踏み入れる。その一帯はフランシスコ・シュミットの領地で四万アルケール以上(一〇万平方キロ以上)の大原生林であった。一帯はチエテ河畔より高度も高く、コーヒー栽培に適しており、マラリアの心配もなさそうだった。ここなら将来の移住地拡大も可能だと判断した。

日本人のブラジル移民は厳密にはサンパウロ州政府との契約によるサンパウロ移民が主で、コーヒー農園への契約労働者としての出稼ぎ移民である。国策によって片道旅費は政府から支給されたが、農園に就労して以後はすべて個人の責任とされ、事実上帰国は不可能であった。農園側は長期の就労を望んだが、日本移民はたいてい二年間の契約労働が終わると、ノロエステ沿線の原始林を購入し、開拓農民となるのが一般的だった。

日本人のブラジル移民は厳密にはサンパウロ州政府との契約によるサンパウロ移民が主で、コーヒー農園への契約労働者としての出稼ぎ移民である。国策によって片道旅費は政府から支給されたが、農園に就労して以後はすべて個人の責任とされ、事実上帰国は不可能であった。農園側は長期の就労を望んだが、日本移民はたいてい二年間の契約労働が終わると、ノロエステ沿線の原始林を購入し、開拓農民となるのが一般的だった。

ノロエステとはポルトガル語の「北西」という意味で、サンパウロ州の北西部を指す。サンパウロ州の中央にあるバウルー市を起点に、北西方向に向かって大原始林の中に敷設された鉄道をノロエステ線と言った。この鉄道は隣国パラグアイとの戦争に備えて敷設された軍事鉄道で、笠戸丸の着いた一九〇八年にはアラツーバまで開通しており、ブラジル人農場を逃げ出した移民がアラサツーバ周辺の工事に従事していた記録が残っている。工事はイギリスの鉄道会社が請け負い、沿線にはイギリス系の植民会社が植民地を開設して日本移民を受け入れたし、周辺部にも多くの日本人集団地が生まれた。

ノロエステ地方はもともと政府と大統領が所有していた土地である。一八六〇年代のパラグアイ戦争の後しばらく、政府は奥地開発のため、入植者たちに三年住んだらその土地を無償で提供するという政策をとっていた。それに乗じて政治家や将軍たちは報酬として土地を受け取ったり、またはひそかに自分の土地に書き替えたりしたものらしい。現在のミランドポリス郡一帯は大統領所有地であった。それをフランシスコ・シュミット大佐が購入したと言われているが、その辺の事情は明らかではない。

上院議員ロドルフォ・ノゲーラ・ダ・ローシャ・ミランダ(写真)はノロエステ奥地の地権を登記する業務を握っていたようだ。彼はアラサツーバ一帯の広大なシュミットの土地を分譲販売する代理人でもあった。ミランダは土地を販売するために一九二〇年頃からルッサンヴィーラ駅五〇キロを経由してアラサツーバへ通ずる道路を造成している。ルッサンヴィーラ駅十三キロにはエスタンシア・ミランダ耕地を設け、日本人測量技師、林田鎮雄(しずお)を支配人兼道路造成の監督として雇っていた。ブラジルには開拓時代の名残で、もともと地名などない場所を指すための○○駅から何キロという言う意味で○○キロが数字のまま地名になっている事が多い。

土地購入の折衝を通じて輪湖俊午郎を信頼するようになったミランダは、その後もブラジル政界との仲立ちをつとめ、支援を惜しまなかった。ブラジル側で制作した地図にアリアンサ移住地を書き加えたり、一九二八年には第三アリアンサに近い駅をノーバ・ニッポニア(新日本駅)と命名したり、さらにチエテ河に架けるノーボ・オリエンテ(新東洋)鉄橋のための予算獲得にも貢献している。

*この項はミランドポリス郷土史研究家アルシーダ・フローレス氏の口述を参考にしている。(一九九七年、取材者木村快・今本駒子)